关于镇江,我到过的回次已经无数,曾踏遍了润地几乎所有的名胜而大快朵颐,但遗憾没有去过西津渡。

是的,能领略焦山的浮玉翠微江上风帆月朗、金山的浮屠梵音宝殿肃肃雅阁幽,能回味北固山甘露寺的传奇多景楼的雄奇,能体验南山的林深深清丽秀美圌山的险回回青峰峻美,不亦乐乎!还有那水的文章更是一篇篇通江达海奔腾不尽,对此,我已腹有诗书胸有波澜理应知足,不过是,如没有看一看西津渡而让人生足迹留下填空题,于心于肝于肺又何忍!

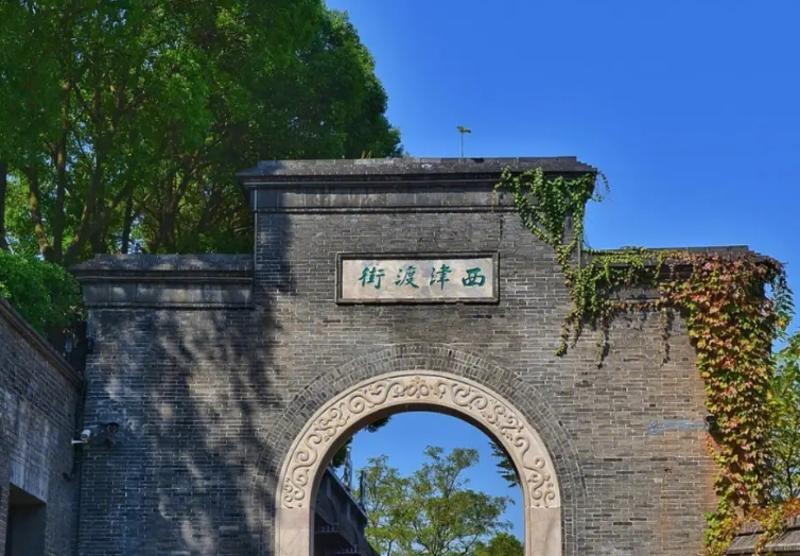

一眼看千年,千年等一回,这一天,我终于来了!

是落户润州才两年多的新镇江人特地邀请我到西津渡一游的,我的朋友句句不离镇江的美,尤其夸赞西津渡的历史文化价值。于是,四月春风送我上青云,疫情后的西津渡,将别有一番风味在心头。

这里或许没有莺飞草长,也没有秋叶随风随意飘扬,这里没有骏马奔驰羊群如云,也没有千山万壑峰峦叠嶂和独木参天云中鹤,但这里有故事,有故事很多,有故事里的故事更多。西津渡,它注定要在北方和南方之间来来往往,在大江东去中摇摇晃晃,在风雨兼程中显英雄本色吞咽国殇,在古道西风中别儿女情长遥望远方。

可以肯定的是,就在这里,我的脚下,昭关石塔旁边的场地,曾经上演过皮影戏,那民间艺人在想象中是一位北方苍凉,长得如黄岗一般坚硬,他挑着一担希望,习惯了像猛张飞一样叫喳喳,他第一次踏上西津渡,第一次喝上南方的风淋一头江南的雨,第一次想要在皮影戏里注入江南的柔情似水佳期如梦,有一天,皮影戏班在西津渡遇到了木偶戏班,双方就比试谁的风头更盛,不料是提线木偶在众人的喝彩鼓掌声中居然略胜一筹。

是的,这里有千年长风古韵,有无数历史记忆,有涛声依旧中一叶扁舟浪里白条跃起闪烁,有曾经的金戈铁马伴着月落星沉,还有渡渡渡挽不住郎舟住。

中国的传统文化有三大语言系统,佛教是其中之一,“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,历史上的南朝,镇江丹阳的梁武帝是一个地地道道的“佛系皇帝”。镇江的南朝是京口,京口的南朝有了蒜山渡,渡口渡口,也渡来了佛陀,渡来了浮屠,到现在依然可以在西津渡沐浴感受佛光梵音。佛教的根本宗旨就是讲“渡”,佛曰:“人生一世,皆有渡,渡心,渡己,渡人”,自渡然后渡人,你就是一个波峰浪谷中看惯风月的摆渡人了。

佛教其实非“空”也,它源自于宇宙自然以及人类的社会生活,佛讲“渡”,这个语言概念不过是一种隐喻,具体说是一种借喻,用人的摆渡活动来比拟佛学灵境以让人容易理解或者说觉悟到佛理。人需要渡河至对岸,就必须有渡口,有了渡口,就应该有摆渡人。无论是摆渡自己还是摆渡别人,也许都应记住这八个字:苦海无边,回头是岸。

由此而言,西津渡的寺庙香火延绵不绝就是题中之义了,到此一游,想一想渡己渡人的哲理,做一个通透的觉悟者,再往回赶路时,也许能想起不枉此行吧。

我们都是丹阳游客,踏遍青山人未老,自然会处处留心那些与家乡有缘的景点。西津渡与丹阳渡,相距咫尺之间,历史文化相通的渡口就多了。当我们走进蒜山渡又走进金陵渡,四个丹阳游客再一次肃然起敬情思翻涌。蒜山渡雕塑的两位三国演义中八面威风的忠臣良将——诸葛亮和周瑜,以人们极其熟悉的历史动作和习惯姿态与我们神交,丹阳人说,大乔和小乔是丹阳乔家巷的美人,大乔嫁给了东吴的奠基者孙策,小乔嫁给了周瑜,而诸葛亮的一支后裔播迁到了丹阳,成为丹阳与岳飞后裔一样有名的姓氏。丹阳人还说,当年周瑜训练水军,就是在丹阳练湖擂鼓助威摇旗呐喊的。

而在金陵渡,我们看到唐代诗人张祜的塑像与他的《题金陵渡》诗句两相映衬浑然一体,同行的卢兄轻轻吟咏起来:“金陵津渡小山楼,一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里,两三星火是瓜州。”《全唐诗》收录张祜的诗达349首,《题金陵渡》是其中最有名的诗作之一。张祜早年从邢台清河县经金陵渡至江南寓居苏州,后爱丹阳曲阿地便隐居在此乡直到驾鹤西去。一个许浑,一个张祜,这两位唐代诗人为丹阳的历史文化增添的光彩何止“两三星火”!

四月天,赏桃花樱花已晚,而牡丹芍药正开,我们于春风拂柳中登上云台阁,望天低吴楚,大江无风,波浪自涌。但见鸥鹭翔集于江洲,而清波恒流孤舟摇摇,有摆渡人载着渡人宋天祥与渡人元流放还有渡人明解元、清太平于江风飒飒中吟唱王安石的诗句:“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还。”

同行中的两位老同学,一位的父亲,一位的母亲,因为年事已高,在这次疫情中没有能够逃过一劫,不久前悄然离世,是老同学约我来西津渡走走谈谈散散心的,一听话音,我慨然应允,我也正想去西津渡了一个未了的心愿。人的一生,需要到西津渡、金山、焦山或者南山这样的地方走一走留一留,可以感悟一些东西观察一下南北,也或者包扎一时的人生伤痛,然后继续埋头赶也许没有诗也许没有梦的远方。而西津渡的古韵新声是一曲红尘中飞扬一曲长江东逝水一曲肝肠断江城,这里归根结底还是渡,富贫贵贱生死之渡了然于胸,这是大觉悟,行到水穷,坐看云起,相对无言,归去来兮!

再回首时,已过百年,蒜山,西津渡,曾经天低吴楚!

这时候,我们迂回到三处“一眼看千年”的历史遗存景点前既流连忘返又感到局促不安。从远古神话时代一路浩浩汤汤奔流到海不复回的长江,在这里安顿了一下疲惫的灵魂,让人类的脚步踏波而行,然后肩抗着苦难辉煌一步一步拾级登岸,那些沙砾,那些石板,那些苔藓,那些隐隐约约的汗渍,那些欲说还休的历史语境,在我们的指指点点窃窃细语中章回着唐宋元明清文化足迹的来龙去脉是是非非。

天将黑没黑,镇江的老同学问我晚饭吃什么,我毫不客气地说“镇江锅盖面”,我到镇江这么多趟,还没有吃过海内知名的镇江锅盖面呢,也太丢人现眼了。

走进就近一家餐馆,终于品尝了镇江锅盖面——虽然没有看到锅盖,朋友问味道怎么样,我说了两个字:“劲道!”

走出餐馆,已是晚上八点,满大街灯火通明,我看看天空,星稀寥落到仅只有两颗,我想起了几句诗:傍晚把星星点亮,请它们换一种方式落进江南水乡,依依告别单身的昨天,你的风景里或许就少了一点彷徨。

天上的繁星被地上的繁灯暗淡下去,暗淡下去,我在两者之间晃晃悠悠,我无法知道这对于人类,对于未来意味着什么。

作者简介:周志良,1949年生于江苏常州,1954年至今生活、工作于江苏丹阳。1968年插队,1971年进厂。1985年毕业于江苏省广播电视大学。为江苏省作协会员、中国化工作协会员、高级政工师、经济师。散文集《听鸟》,散文《水恋的周庄》、《一碗大麦粥无限思乡情》,杂文《拍案惊奇》、《小惠小术与大仁大智》,散文诗《我们出发》、《思海钓言》,小说《赌王的飞吻》、《找着落》以及学术性文论《是取代还是融合一一与季羡林先生共商》等一批作品产生了较大影响。工作期间,专注于论文的写作,曾在天津社科院、江西社科院、江苏社科院、中国质量报等省市杂志和论坛发表论文30余篇。所发各类文章共获得特等奖、一等奖10多次,其他奖项近20次,产生了较大的影响。

注意:欢迎转载。转载时,请注明作者和本网站(含网址)。